東京の「山の手」と「下町」。

この二つの言葉の違いは、単なる場所の区別ではありません。

実は、土地の成り立ちである地形の違いが、江戸時代の住み分けという歴史を生み、それが独自の文化を育んだという、深いつながりがあるのです。

この記事では、なぜ山の手には坂が多くて閑静な住宅街が広がり、下町は平坦で活気のある商店街が多いのか、という疑問に答えます。

地形や歴史といった根本的な背景から、そこに住む人々の気質や文化の違い、さらには渋谷や浅草といった代表的なエリアまでを地図と共に詳しく解説します。

この記事を読み終える頃には、普段何気なく目にしていた東京の風景が、歴史や文化に裏打ちされた、まったく新しい景色に見えてきます。

あなたの次の街歩きが、もっと深く、面白いものになります。

この記事でわかること

- 山の手と下町の根本的な地形の違い

- 江戸時代に遡る歴史的な住み分けの背景

- 現代にも残る文化や人々の気質の違い

- 山の手・下町を代表する具体的な街とエリア分け

地形・歴史・文化から紐解く山の手と下町の違い

東京の「山の手」と「下町」を分けるものは、単なる場所の違いだけではありません。

その根底には、土地の成り立ちである地形の違いが歴史的な住み分けを生み、それが独自の文化や気質を育んだという、切り離せない関係性が存在します。

この3つの要素から違いを理解することで、東京という街の多面的な魅力が見えてきます。

| 項目 | 山の手 | 下町 |

|---|---|---|

| 地形 | 武蔵野台地(高台) | 沖積低地(低地) |

| 地盤・特徴 | 固い、坂が多い | 柔らかい、平坦 |

| 歴史的背景 | 武家屋敷 | 町人・職人の街 |

| 街の雰囲気 | 静かで洗練された高級住宅街 | 活気があり人情味あふれる商店街 |

| コミュニティ | プライベートを尊重 | 地域のつながりが密接 |

これら3つの要素は複雑に絡み合い、それぞれのエリアの個性的な雰囲気を作り上げています。

どちらが良いということではなく、それぞれに異なる魅力があるのです。

武蔵野台地と沖積低地という地形の違い

山の手と下町の最も根本的な違いは、土地の成り立ちにあります。

山の手が位置するのは「武蔵野台地」と呼ばれる、関東ローム層で覆われた地盤の固い高台です。

一方、下町は隅田川や荒川などが運んだ土砂でできた「沖積低地」という、水分を多く含んだ柔らかい地盤の低い土地に広がります。

この高低差は明確で、武蔵野台地の東端の標高は20m前後ありますが、そこから東側の沖積低地は急に標高が下がり、海抜ゼロメートル地帯も存在します。

渋谷の道玄坂や文京区の本郷の坂道に代表されるように山の手には坂が多いのに対し、浅草の仲見世通りのように下町は平坦な土地が続くのはこのためです。

この地形の違いは、江戸時代の街づくりから現代の防災意識に至るまで、あらゆる面に影響を与えています。

江戸時代の住み分けが起源の歴史的背景

地形の違いは、江戸時代の身分による住み分けを決定づけました。

江戸城の西側に広がる高台の山の手には、見晴らしが良く水害にも強いことから、大名や旗本といった武家の屋敷が多く構えられました。

対照的に、城の東側に広がる低地の下町には、水運の便が良いことから商人や職人が集まり、商業や文化の中心地として発展しました。

江戸の人口の約半分を占めた武士たちは、広大な敷地を持つ武家屋敷に住んでいました。

一方、下町は限られた土地に多くの町人が暮らしていたため、人口密度が非常に高くなります。

この江戸時代の土地利用の仕方が、現在の山の手の閑静な住宅街と、下町の活気ある商業地という街の性格の原型を作ったのです。

育ちや言葉遣いに見られる文化・気質の違い

土地の歴史は、そこに住む人々の文化や気質にも影響を与えます。

山の手では、武家社会を背景に教養や品位を重んじ、落ち着いた振る舞いを美徳とする文化が育まれました。

対して下町では、商いや職人仕事を通じて人と人とが助け合う中で、義理や人情を大切にする気風が醸成されたのです。

その違いは言葉遣いのイメージにも表れます。

山の手言葉は「ごきげんよう」のような丁寧で洗練された印象を持つのに対し、下町言葉(江戸言葉)は「てやんでえ」に代表される「べらんめえ調」のような歯切れが良く、さっぱりとした話し方が特徴です。

これらはあくまで古典的なイメージですが、それぞれのエリアで育まれた文化の違いを象徴しています。

プライベート重視と人情のコミュニティ

歴史と文化の違いは、現代のコミュニティのあり方にも色濃く残っています。

山の手エリアでは、個人のプライバシーが尊重され、人との間に一定の距離感を保つ、比較的ドライな人間関係が好まれる傾向にあります。

静かな住宅街やセキュリティのしっかりしたマンションのたたずまいは、その価値観を反映したものです。

一方で下町エリアは、町内会や商店街、祭りなどを通じて、地域全体でのつながりが強いウェットなコミュニティが特徴です。

例えば、浅草の三社祭には毎年約180万人が訪れ、地域の結束を象徴する一大イベントとして今なお大切に受け継がれています。

どちらの雰囲気が心地よいと感じるかは人それぞれであり、この違いこそが東京の暮らしの多様性を示しています。

山の手・下町それぞれの代表的な街

山の手と下町、それぞれのエリアが持つ独自の雰囲気や歴史的背景を理解するには、代表的な街の特徴を知ることが一番の近道です。

同じ山の手や下町に分類されていても、街ごとに異なる個性と魅力を持っています。

| 街 | 分類 | 特徴 |

|---|---|---|

| 渋谷・新宿 | 山の手 | 若者文化と商業の中心地、再開発が進む最先端エリア |

| 目黒・文京区 | 山の手 | 閑静な高級住宅街、文化施設や教育機関が集まる落ち着いたエリア |

| 浅草・上野 | 下町 | 歴史的建造物と庶民的な活気、伝統文化と芸術が共存するエリア |

| 門前仲町・月島 | 下町 | 江戸情緒と水辺の風景、昔ながらの人情と新しいグルメが融合するエリア |

| 日本橋・京橋 | 下町 | 商業と金融の中心地、伝統と革新が交差する歴史あるビジネス街 |

これらの街は、それぞれが持つ歴史や文化を背景に、今も多くの人々を惹きつけています。

山の手の代表例 渋谷・新宿

渋谷と新宿は、山の手エリアの中でも特に商業施設や交通機関が集中する巨大ターミナルとして知られています。

若者文化や最新のトレンドが生まれる一方で、オフィスビルが立ち並ぶビジネス街としての一面も持ち合わせています。

特に新宿駅は、1日の乗降客数が約350万人と世界一を誇り、駅周辺には東京都庁をはじめとする超高層ビル群が立ち並びます。

渋谷駅周辺でも大規模な再開発が進み、新しいランドマークが次々と誕生しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主なスポット | SHIBUYA SKY、新宿御苑、東京都庁舎 |

| 街の雰囲気 | 最先端の流行と文化の発信地 |

| 歴史的背景 | 江戸時代は甲州街道の宿場町 |

常に変化し続けるエネルギッシュな街並みは、現代の山の手を象徴する風景といえます。

山の手の代表例 目黒・文京区

目黒と文京区は、同じ山の手でも渋谷や新宿とは対照的に、落ち着いた雰囲気の住宅街や文教地区としての一面が強いエリアです。

閑静な街並みが広がり、穏やかな時間が流れています。

例えば文京区には、東京大学をはじめとする10以上の大学が集まっており、美術館や六義園のような大名庭園など文化的な施設も豊富にあります。

目黒も桜並木で有名な目黒川沿いなど、自然を身近に感じられる点が魅力です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主なスポット | 目黒川、東京大学、六義園 |

| 街の雰囲気 | 閑静で緑豊かな学術・文化エリア |

| 歴史的背景 | 大名屋敷が多く置かれた武家地 |

武蔵野台地の高台に位置するため坂が多く、その起伏に富んだ地形が閑静な街並みに独特の表情を与えています。

下町の代表例 浅草・上野

浅草と上野は、江戸時代から続く庶民文化と歴史的な建造物が今も色濃く残る、下町を代表するエリアです。

国内外から多くの観光客が訪れ、常に活気に満ちています。

浅草寺の仲見世通りには約90もの店舗が軒を連ね、食べ歩きや土産物探しを楽しめます。

上野には上野恩賜公園を中心に、国立科学博物館や東京国立博物館、恩賜上野動物園といった文化施設が集まっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主なスポット | 浅草寺(雷門)、上野恩賜公園、アメヤ横丁 |

| 街の雰囲気 | 伝統文化と人情が息づく観光地 |

| 歴史的背景 | 江戸最大の寺社と町人の娯楽の中心地 |

歴史ある寺社や美術館、活気のある商店街が共存し、歩くだけで江戸の情緒を感じられる点が魅力です。

下町の代表例 門前仲町・月島

門前仲町と月島は、水辺の風景と昔ながらの商店街が特徴的な、人情味あふれる下町エリアです。

江戸時代に埋め立てによって生まれた土地で、今も運河や水路が暮らしに溶け込んでいます。

特に月島には70軒以上のもんじゃ焼き店がひしめく「月島もんじゃストリート」があり、下町グルメの代表格として親しまれています。

門前仲町も富岡八幡宮や深川不動堂の門前町として栄えた歴史を持ち、商店街には活気があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主なスポット | 富岡八幡宮、月島もんじゃストリート、深川不動堂 |

| 街の雰囲気 | 江戸情緒とグルメが楽しめる水辺の街 |

| 歴史的背景 | 埋立地として発展した漁師町・職人町 |

運河沿いの風景や今も残る長屋など、江戸から続く人々の暮らしの息吹を感じさせる街並みが広がっています。

下町の代表例 日本橋・京橋

日本橋と京橋は、かつて下町の中心として栄えた歴史を持ち、現在では日本の商業・金融の中心地として発展を続けるエリアです。

伝統と革新が交差する独特の雰囲気を持っています。

日本橋は江戸時代に五街道の起点と定められ、1673年創業の三越をはじめとする老舗が今も数多く本店を構えています。

一方で、COREDO室町のような新しい商業施設も誕生し、多くの人で賑わいを見せます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主なスポット | 日本橋、COREDO室町、東京証券取引所 |

| 街の雰囲気 | 伝統と革新が共存するビジネス街 |

| 歴史的背景 | 江戸商業の中心地であり五街道の起点 |

歴史的な建造物と最新の超高層ビルが隣り合う風景は、下町が時代とともに変化してきた歴史を物語っています。

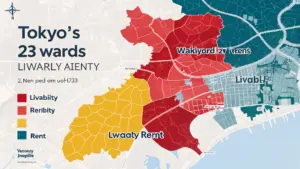

地図で確認する山の手と下町のエリア分け

「山の手」と「下町」には、法律で定められたような明確な境界線は存在しません。

しかし、多くの人がイメージする大まかなエリア分けはあり、一般的にはJR山手線がその境界線の一つと考えられています。

ここでは、地図を思い浮かべながら、それぞれのエリアについて詳しく見ていきます。

| 分類 | 代表的なエリア | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 山の手エリア | 千代田区番町、港区麻布、渋谷区、目黒区 | 閑静な高級住宅街、洗練された商業地、緑が多い |

| 下町エリア | 台東区浅草、墨田区両国、江東区門前仲町 | 活気のある商店街、寺社仏閣、伝統的な祭り |

| 境界線上のエリア | 谷根千、神楽坂 | 山の手と下町の両方の雰囲気を併せ持つ |

このようにエリアを分類してみると、それぞれの街が持つ地形や歴史的背景とのつながりがよりはっきりと見えてきます。

山手線が境界線という説の由来

山手線が境界線とされる説の由来は、江戸時代の武家地と町人地の住み分けに遡ります。

江戸城の西側から北側にかけて広がる高台には大名や旗本の屋敷が置かれ、東側の低地には商人や職人が住む町人地が形成されました。

この地理的な配置が、偶然にも後の山手線の路線と重なったのです。

山手線が環状運転を開始したのは1925年(大正14年)のことです。

以降、この路線は東京の都市構造を示す象徴的な存在となりました。

例えば、高台を走る目黒駅や渋谷駅周辺は山の手の雰囲気が色濃く、低地に位置する上野駅や新橋駅周辺は下町の活気が感じられます。

このように、山手線に乗って車窓の風景を眺めるだけでも、エリアによる街並みの違いを体感できます。

もちろん、これはあくまで大まかな目安であり、山手線の内側にも下町情緒が残る場所はありますし、外側にも山の手らしい住宅街は広がっています。

主な山の手エリア一覧

山の手エリアは、主に武蔵野台地の東端に位置し、落ち着いた雰囲気の住宅街や、洗練された文化施設が多いことが特徴です。

坂道が多く、緑豊かな公園が点在するのも、このエリアならではの風景といえます。

具体的な地名を挙げると、千代田区の番町や麹町、港区の麻布や赤坂・青山、渋谷区の松濤や代官山、目黒区の自由が丘、文京区の本郷や小石川などが代表例です。

特に文京区は、東京大学をはじめ教育機関や文化施設が集積しており、アカデミックで知的な雰囲気が漂います。

| 区 | 代表的な地名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 千代田区 | 番町、麹町、紀尾井町 | 江戸時代からの武家屋敷地、都心の中枢 |

| 港区 | 赤坂、麻布、青山 | 国際的で洗練された雰囲気、大使館や高級ブティック |

| 渋谷区 | 松濤、代官山、広尾 | おしゃれな商業施設と閑静な高級住宅街の共存 |

| 目黒区 | 自由が丘、中目黒 | ファッショナブルな店舗が多く、住みたい街として人気 |

| 新宿区 | 四谷、市ヶ谷、信濃町 | 防衛省などの施設と歴史ある住宅街の混在 |

| 文京区 | 本郷、小石川、白山 | 教育機関や出版関連企業が多く、閑静な住宅地 |

これらのエリアは、地盤が固く災害に強いという地形的な利点もあり、古くから住宅地として好まれてきました。

主な下町エリア一覧

下町エリアは、隅田川や荒川といった河川沿いの低地に広がり、人情味あふれる商店街や、地域に根差した祭りなどの伝統文化が色濃く残っていることが魅力です。

平坦な土地が多く、水運に支えられて江戸時代から商業やものづくりの中心地として栄えました。

代表的な場所としては、台東区の浅草や上野、墨田区の両国や向島、江東区の門前仲町や深川、中央区の日本橋や人形町、月島などが挙げられます。

例えば、浅草の三社祭や江東区の深川八幡祭りなど、今もなお地域全体が熱気に包まれる盛大なお祭りが開催されています。

| 区 | 代表的な地名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 台東区 | 浅草、上野、谷中 | 寺社仏閣や博物館が多く、歴史と文化が色濃い |

| 墨田区 | 両国、向島、押上 | 相撲や花街の文化、東京スカイツリーが新たなシンボル |

| 江東区 | 門前仲町、深川、亀戸 | 江戸時代からの寺社や商店街、人情味あふれる |

| 中央区 | 日本橋、人形町、月島 | 商業の中心地として栄えた歴史と、もんじゃなどの食文化 |

| 荒川区 | 南千住、町屋 | 都電が走り、昔ながらの商店街や銭湯 |

これらの街を歩くと、活気ある人々の暮らしや、長く受け継がれてきた文化の息吹を肌で感じ取ることが可能です。

境界線上の特徴的なエリア 谷根千・神楽坂

山の手と下町の境界線上には、両方の魅力を併せ持つ個性的なエリアが存在します。

その代表例が「谷根千(やねせん)」と「神楽坂」です。

これらのエリアは、山の手の落ち着きと下町の賑わいの両方を感じられる場所として、多くの人々を惹きつけています。

谷根千は、台東区の谷中、文京区の根津・千駄木という三つのエリアの総称です。

お寺が多い谷中の落ち着いた雰囲気は山の手的ですが、昔ながらの活気ある商店街「谷中ぎんざ」は下町情緒にあふれています。

神楽坂は、高台の洗練された街並みにフレンチレストランなどが並ぶ山の手らしい顔を持つ一方で、一本路地を入ると石畳の道に黒塀の料亭が佇む、花街としての歴史も感じさせます。

特に神楽坂のメインストリートから分岐する小さな路地は、下町的な迷路のような楽しさがあります。

このような境界線上の街を訪れると、東京という都市が持つ多様な文化が混じり合う様子を実感できるでしょう。

まとめ

東京の「山の手」と「下町」の違いは、単なる場所の区別ではなく、土地の成り立ちである地形の違いが、歴史や文化にまで影響を与えている点にあります。

この記事では、高台の山の手と低地の下町という根本的な違いから、江戸時代の住み分け、そして現代に息づく文化や代表的な街までを詳しく解説しました。

- 高台の山の手と低地の下町という根本的な地形の違い

- 江戸時代の武家と町人という歴史的な住み分け

- 洗練された山の手と人情味あふれる下町の文化的な特徴

- 山手線を目安とした大まかなエリア区分

この記事で得た知識を地図代わりに、ぜひあなたの足で山の手と下町を歩いてみてください。

そうすれば、それぞれの街が持つ歴史の重なりや文化の香りを、より深く感じ取ることができます。