渋谷にはなぜこれほど坂道が多いのか、不思議に思ったことはありませんか。

その答えは、この街全体が川の力によって削られてできた、巨大な「スリバチ地形」そのものだからです。

この記事では、渋谷の谷という地形が生まれた背景から、地名の由来、そして複雑な駅の構造や再開発との関係まで、地図を読み解きながら5分でスッキリわかるように解説します。

- 渋谷が「谷」である理由と地形の成り立ち

- 道玄坂や宮益坂など多くの坂道が存在するわけ

- 渋谷センター街の下に隠された「消えた川」の正体

- 古地図やアプリを使った起伏の体感散歩コース

渋谷の地形の正体-武蔵野台地を削ってできた谷

渋谷の街に坂道が多いのは、この場所が大きな「谷」そのものだからです。

その地形は、もともと平坦だった武蔵野台地を、渋谷川とその支流である宇田川が長い年月をかけて削り込んで形成されました。

渋谷の複雑な起伏の根本原因は、この川による侵食作用にあります。

この自然の力が、現在の渋谷の個性的な街並みの土台を築いたのです。

坂道の多さの答えは大きな谷

渋谷を歩くと感じる高低差は、この街が大きな谷にすっぽりと収まっていることの証明です。

谷の底にあたる渋谷駅周辺から、周囲の台地に向かって人々が移動するために、数多くの坂道が作られました。

| 坂道 | 位置する斜面 |

|---|---|

| 道玄坂 | 谷の西側の斜面 |

| 宮益坂 | 谷の東側の斜面 |

| 公園通り | 谷の北側の斜面 |

| 金王坂(八幡通り) | 谷の南東側の斜面 |

これらの坂道は、渋谷の谷地形を体で感じさせてくれる存在といえます。

かつては広大な武蔵野台地の一部

現在の渋谷の地形からは想像がつきにくいですが、もともとは関東平野の西部に広がる「武蔵野台地」と呼ばれる、広大で平坦な土地の一部でした。

この台地は、約2万年以上前に古多摩川が運んだ砂や石が積もってできた扇状地が元になっています。

かつては起伏の少ない平らな面が広がっていたこの場所が、渋谷という谷の原点です。

谷を彫り込んだ渋谷川と宇田川の侵食作用

平坦だった武蔵野台地に深い谷を刻んだ主役は、渋谷川と宇田川です。

「侵食作用」とは、川の流れが数万年という長い時間をかけて、地面を少しずつ削り取っていく力を指します。

この2本の川が、まさに彫刻刀のように台地を削り、現在の渋谷の骨格となる谷を形成しました。

| 河川名 | 役割 |

|---|---|

| 渋谷川 | 谷の東側を形成 |

| 宇田川 | 渋谷川の支流で谷の西側を形成 |

この二つの川の絶え間ない働きが、渋谷特有の地形を生み出したのです。

渋谷駅は谷の底-スリバチ地形の中心

渋谷駅周辺は、渋谷川と宇田川が合流していた地点であり、谷の最も低い場所にあたります。

この地形は、中心がくぼみ、周囲が急な斜面で囲まれた「スリバチ地形」として知られています。

実際に渋谷駅のスクランブル交差点に立つと、道玄坂や宮益坂をはじめ、四方の台地へ向かって道が上り坂になっているのがよく分かります。

渋谷駅に降り立つことは、かつての川が作り出した巨大な谷の底に身を置くことと同じなのです。

地図で解き明かす谷の成り立ち-渋谷の坂と消えた川

渋谷の複雑な地形を理解するためには、古地図と現代の地形図を見比べることが最も効果的な方法です。

地図を読み解くことで、現代の街並みの下に隠された、かつての川の流れや谷の形がはっきりと見えてきます。

渋谷の谷を形作る主要な要素である坂と川は、地図上でその関係性を明確に示しています。

西側の道玄坂と東側の宮益坂が谷の両斜面を形成し、その谷底を宇田川と渋谷川が流れていました。

| 名称 | 地形的な役割 | 現在の姿 |

|---|---|---|

| 道玄坂 | 宇田川が作った谷の西側斜面 | 商業施設が立ち並ぶ坂道 |

| 宮益坂 | 渋谷川が作った谷の東側斜面 | 青山方面へ続く坂道 |

| 宇田川 | 谷を侵食した川(渋谷川の支流) | 暗渠(渋谷センター街など) |

| 渋谷川 | 谷を侵食した本流の川 | 一部が暗渠、渋谷ストリーム沿いで再生 |

現在の地図から消えてしまった川の存在を知ることで、なぜそこに坂があるのか、なぜ土地が低いのかという疑問が解け、渋谷の街が立体的に見えてくるのです。

古地図と現代の地形図の比較

失われた川の姿や昔の地形を明らかにするには、古地図と現代の地形図を重ね合わせてみることが有効です。

国土地理院が公開している「地理院地図」などを使えば、明治時代の地図と現在の航空写真を簡単に比較できます。

例えば、江戸時代の絵図には渋谷川や宇田川がはっきりと描かれており、水車小屋が存在した記録も残っています。

その流路を現代の地図に当てはめると、現在の道筋や区画と驚くほど一致する箇所が見つかるのです。

この比較作業は、渋谷の都市開発が地形を克服し、あるいは利用しながら進められてきた歴史を視覚的に物語っています。

谷の西斜面を形成する道玄坂

渋谷の谷の西側を形作っているのが、かつて宇田川の侵食によって生まれた斜面である道玄坂です。

この坂は、渋谷の「スリバチ地形」を体感できる代表的な場所と言えます。

渋谷駅前の谷底からSHIBUYA109の脇を通り、全長約500メートルにわたって続くこの坂は、標高差にして約20メートルを上ります。

多くの人々が行き交う賑やかな坂道ですが、その傾斜はまさに谷の深さそのものを物語っており、谷底から台地へと上がるための道として古くから重要な役割を担ってきました。

谷の東斜面を上る宮益坂

道玄坂と対をなすように、渋谷川が作り出した谷の東側の斜面が宮益坂です。

この坂を上ることは、渋谷駅周辺の低地から武蔵野台地の高台へと移動することを意味します。

青山通りへと接続する宮益坂は、全長約400メートルで、ヒカリエの横から始まります。

この坂は、江戸時代には富士山がよく見える景勝地であったことから「富士見坂」とも呼ばれていました。

坂の上と下では土地の高さが全く異なるため、宮益坂は渋谷の地形の高低差をはっきりと感じさせてくれる境界線なのです。

暗渠となった宇田川-渋谷センター街の真下

「暗渠(あんきょ)」とは、地下に埋設されたり蓋をされたりして、地上からは見えなくなった川や水路のことを指します。

道玄坂の名の由来ともなった宇田川は、そのほとんどが暗渠化されました。

驚くべきことに、若者文化の発信地である渋谷センター街の約350メートルの通りは、かつて宇田川が流れていた川筋の真上に作られています。

私たちは知らず知らずのうちに、川の上を歩いているのです。

通りの微妙なくねりや、周辺の土地とのわずかな高低差に、かつての川の名残を感じ取ることができます。

地上から姿を消した渋谷川の現在のルート

谷の主役であった渋谷川も、渋谷駅周辺の区間は戦後の急速な都市開発の中でその多くが暗渠となりました。

かつての川の流れは、渋谷駅の直下や東側の地下をひっそりと流れています。

しかし、渋谷ストリームの開業に伴い、稲荷橋から並木橋までの約600メートルの区間では、清流が復活し水辺の遊歩道として再生されました。

一方で、渋谷ヒカリエの地下から渋谷駅東口のバスターミナル下にかけては、今も暗渠のままです。

渋谷川のルートをたどることは、都市の発展と自然との関わりの変遷を追う旅でもあるのです。

地名と再開発から読み解く渋谷の歴史

渋谷の地形は、この街のアイデンティティそのものです。

地名の由来から現代の再開発に至るまで、地形という土台の上で人々の営みが積み重なってきたことが、渋谷の歴史を形作ってきました。

特に近年の大規模再開発では、谷という地形を巧みに利用した建築物が象徴的です。

| 項目 | 渋谷ヒカリエ | 渋谷ストリーム |

|---|---|---|

| コンセプト | 谷の東側台地と駅を結ぶ立体的な都市コア | 渋谷川の再生と一体化した水辺空間の創出 |

| 開業年 | 2012年 | 2018年 |

| 地形との関係 | 鉄道各線の高低差を吸収する縦の動線 | かつての渋谷川の流路跡地を活用 |

| 特徴的な機能 | 劇場、商業施設、オフィス | ホテル、商業施設、ホール、クリエイター向け施設 |

渋谷という地名から、地形を克服してきた開発の歴史まで、街の成り立ちを紐解いていきます。

地名の由来と地形-有力な「シボレタニ」説

「渋谷」という地名の由来にはいくつかの説が存在しますが、最も有力視されているのが地形に由来する説です。

「シボレタニ」とは、谷がしぼんだような地形を意味する言葉になります。

渋谷駅周辺は、渋谷川と宇田川が合流して谷が狭まる地形をしており、この「しぼんだ谷」が「渋谷」の語源になったと考えられています。

平安時代末期の文献にその名が見られることから、かなり古くからこの地名が使われていたことがわかります。

他にも、この地を流れる川の水が鉄分を含み「渋色」だったとする説や、平安末期にこの地を治めた渋谷氏に由来する説などがあります。

数ある説の中でも、地形と地名がこれほど一致している例は珍しく、渋谷が古くから「谷」として人々に認識されていたことを物語っています。

高低差を克服してきた都市開発の変遷

渋谷の都市開発は、谷という地形的な制約を乗り越える工夫の歴史でした。

その始まりは、1885年に現在のJR山手線が開業し、谷底に渋谷駅が設置されたことに遡ります。

その後、各方面から渋谷を目指す私鉄が乗り入れを開始しますが、台地上を走る路線が谷底の駅に接続するには大きな高低差が壁となりました。

例えば、東京メトロ銀座線は、台地上の青山方面からやってきて谷を越え、再び台地上の道玄坂方面へ抜けるため、地上3階という高い位置にホームが建設されました。

これは谷地形を克服するための選択であり、渋谷の地形のダイナミックさを象徴する光景です。

このように、鉄道網の発展そのものが地形との格闘の連続であり、それが今日の乗り換えが複雑な渋谷駅の原型を形作りました。

谷をまたぐ建築-渋谷ヒカリエと渋谷ストリーム

近年の大規模再開発においても、谷の地形は建築計画に大きな影響を与えています。

特に渋谷ヒカリエと渋谷ストリームは、高低差を弱点ではなく魅力に変え、谷をまたぐように設計された建築物です。

渋谷ヒカリエは、宮益坂の途中に位置し、地下5階で東急東横線・東京メトロ副都心線に、地上2階でJR線や京王井の頭線に接続します。

高低差のある複数の駅を縦の動線で結びつけ、街の回遊性を高めるハブの役割を果たします。

一方の渋谷ストリームは、かつて渋谷川が流れていた場所に沿うように建てられ、再生された川と共に新たな水辺の賑わい空間を創出しました。

これらの建築は、単に新しいビルを建てるのではなく、渋谷が持つ地形的な文脈を読み解き、現代的な手法で課題を解決した好例と言えます。

地形が与えた渋谷駅周辺の複雑な構造への影響

渋谷駅が「迷宮」と称される最大の理由は、谷底という一点に、成り立ちの異なる複数の鉄道路線が、異なる高さから乗り入れていることにあります。

この複雑な構造は、まさに渋谷の地形と開発史の積み重ねによって生まれました。

谷底を走るJR山手線・埼京線を基準とすると、その上空を東京メトロ銀座線が跨ぎ、地下深くには東急東横線・東京メトロ副都心線が潜っています。

最も高い銀座線のホームから最も低い東横線・副都心線のホームまでの高低差は、ビルに換算すると約5階分に相当します。

これに京王井の頭線や東京メトロ半蔵門線・東急田園都市線が異なるレベルで加わることで、立体的な迷宮が完成するのです。

この複雑さは、渋谷が地形を克服しながら発展してきた歴史の証であり、街の成り立ちそのものを足元で体感できるユニークな空間と言えるでしょう。

渋谷の起伏を体感するおすすめ散歩コース

これまでの解説で渋谷の地形の成り立ちをご理解いただけたでしょうか。

ここからは、その知識を片手に、実際に渋谷の街を歩いて起伏を体感するためのおすすめ散歩コースをご紹介します。

特に、スマートフォンに地形図アプリを入れて歩くと、街の風景が立体的に見えてきて、散策の楽しさが何倍にもなります。

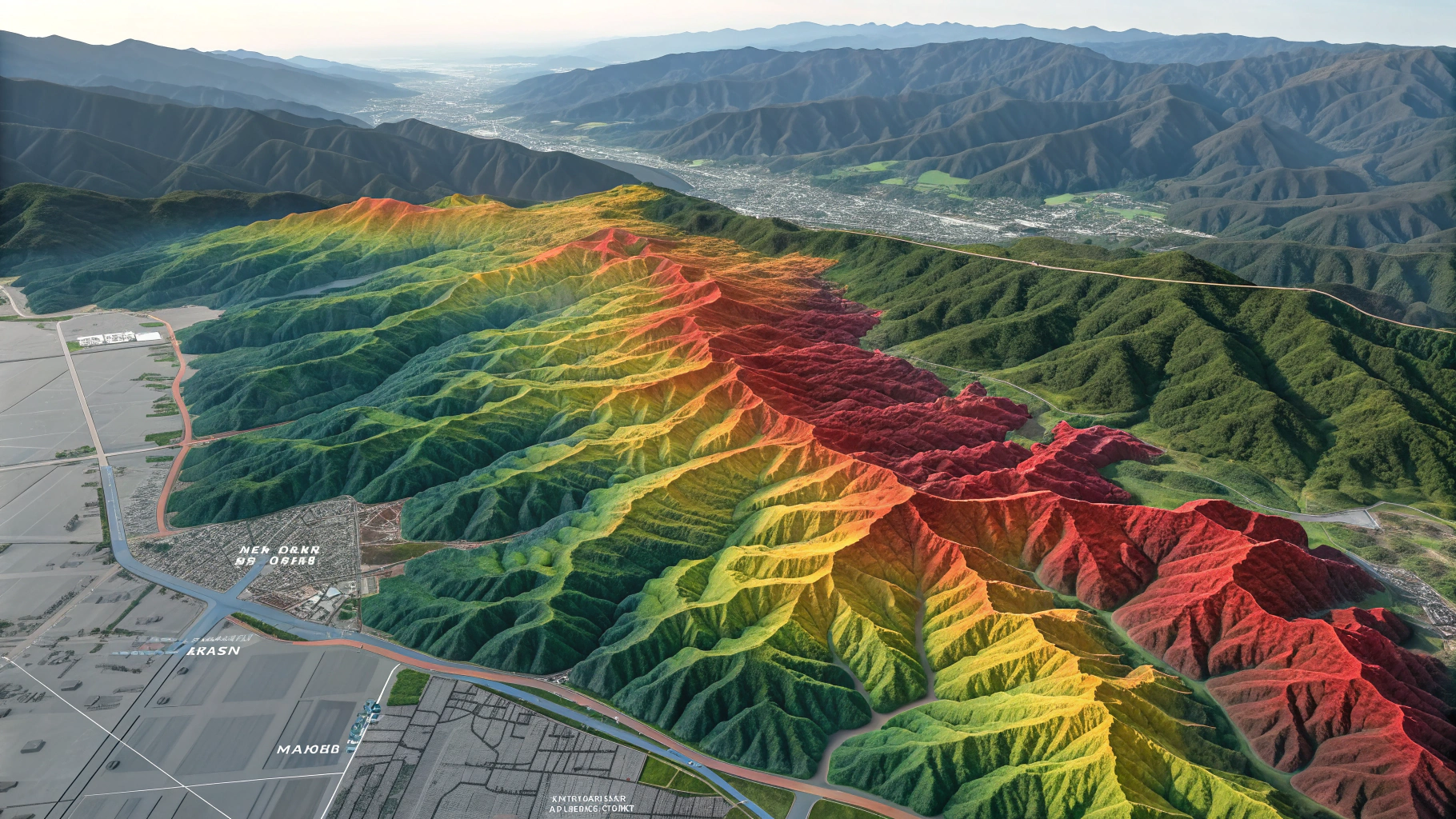

地形図アプリでの高低差の可vis化

散歩の前に準備したいのが地形図アプリです。

これは、土地の高低差を色分けで表示してくれる地図アプリのことで、自分が今、谷底にいるのか、台地にいるのかを一目で把握できます。

国土地理院が提供する「地理院地図」などのアプリを使えば、渋谷駅周辺が青色の低地(標高約15m)で、そこから坂を上るにつれて周囲が黄色や茶色の高地(標高30m以上)に変わっていく様子がはっきりとわかります。

スマートフォンのGPSと連動させれば、現在地が地形図上のどこにあたるのかもリアルタイムで確認可能です。

| 機能 | 特徴 |

|---|---|

| 陰影段彩図 | 土地の起伏が色の違いで直感的にわかる |

| 古地図との重ね合わせ | 昔の地形や川の流れと現在地を比較できる |

| 標高表示 | 現在地の正確な海抜がわかる |

| GPS連動 | 地図上で自分の位置を追跡できる |

このアプリひとつで、いつもの街歩きが地形を読み解く知的な冒険に変わります。

宮益坂から台地へ-東側の谷縁の散策

まずは、渋谷川が作り出した谷の東側の斜面、「宮益坂」を上ってみましょう。

このコースでは、谷の底から台地の上へと這い上がる感覚をじっくりと味わうことができます。

渋谷ヒカリエの脇からスタートし、宮益坂を上りきると、そこは標高約35mの平坦な武蔵野台地です。

青山通り(国道246号)沿いを歩くと、先ほどまでの急な坂道が嘘のように、起伏の少ない道が続いていることに驚くはずです。

| チェックポイント | 見どころ |

|---|---|

| 渋谷ヒカリエ | 谷底に建てられた高層ビル |

| 宮益坂上の交差点 | 台地の上に出たことを実感できる場所 |

| 青山通り | 武蔵野台地の平坦さがわかる道 |

| 金王八幡宮 | 台地の縁に鎮座する歴史ある神社 |

このコースを歩くことで、渋谷の街がはっきりとした台地と谷によって構成されていることを、ご自身の足で確かめることができます。

道玄坂から谷底へ-西側の斜面の下り

次に、宇田川が形成した谷の西側の斜面、「道玄坂」を下るコースです。

宮益坂とは逆に、台地の上から谷底を見下ろす視点で、渋谷の地形を体感できます。

渋谷マークシティの脇を通り、道玄坂の上まで出てから、渋谷駅のスクランブル交差点を目指して坂を下ってみましょう。

坂の中腹あたりから前方を眺めると、駅周辺のビル群がすり鉢の底に集まっているかのような景色が広がります。

| チェックポイント | 見どころ |

|---|---|

| 道玄坂上 | 谷を見下ろす絶好の展望ポイント |

| 渋谷109 | 谷の斜面に建つランドマーク |

| ハチ公前広場 | 谷の最も低い地点の一つ |

| スクランブル交差点 | 四方から坂道が集まる谷底の中心 |

宮益坂と道玄坂、両方の坂を歩くことで、渋谷のスリバチ地形をより立体的に理解できるようになります。

かつての川の流れをたどる暗渠ウォーキング

最後は、かつて渋谷の谷を刻んだ主役、宇田川の跡をたどるコースです。

暗渠(あんきょ)とは、地下に埋設された川や水路のことで、その上は現在、道路や商店街になっています。

若者で賑わう渋谷のバスケットボールストリート(センター街)が、まさに宇田川の暗渠です。

よく観察すると、道が微妙に蛇行していることに気づくはずです。

これは、かつての川の自然な流れをそのまま道筋にした名残なのです。

| 川の名残を探すヒント | 具体例 |

|---|---|

| 道のゆるやかなカーブ | 川の蛇行の跡 |

| 不自然なマンホール | 川に関連する施設の可能性 |

| 道幅の変化 | かつての川幅や護岸の跡 |

| 周辺より少し低い土地 | 川が流れていた低地の証拠 |

普段何気なく歩いている通りの下に、川が眠っていると想像しながら歩くと、街の歴史を足元から感じることができます。

まとめ

この記事では、渋谷に坂道が多く「谷」と呼ばれる理由を、地形の成り立ちから地図と共に解説しました。

渋谷の複雑な起伏の根本原因は、かつて平坦だった武蔵野台地を川の侵食作用が削ってできた「スリバチ地形」そのものである点にあります。

- 渋谷の地形は渋谷川と宇田川が作った谷

- 道玄坂や宮益坂は谷底と台地を結ぶ坂道

- センター街の真下には暗渠となった川の存在

- 駅の複雑さや再開発は地形の高低差がもたらした影響

この記事で紹介した地形図アプリや散歩コースを参考に、ぜひご自身の足で渋谷の地形が持つ歴史の重なりを体感してみてください。