お住まいの土地が「武蔵野台地の上だから安心」と聞き、具体的にどのような場所なのか気になっていませんか。

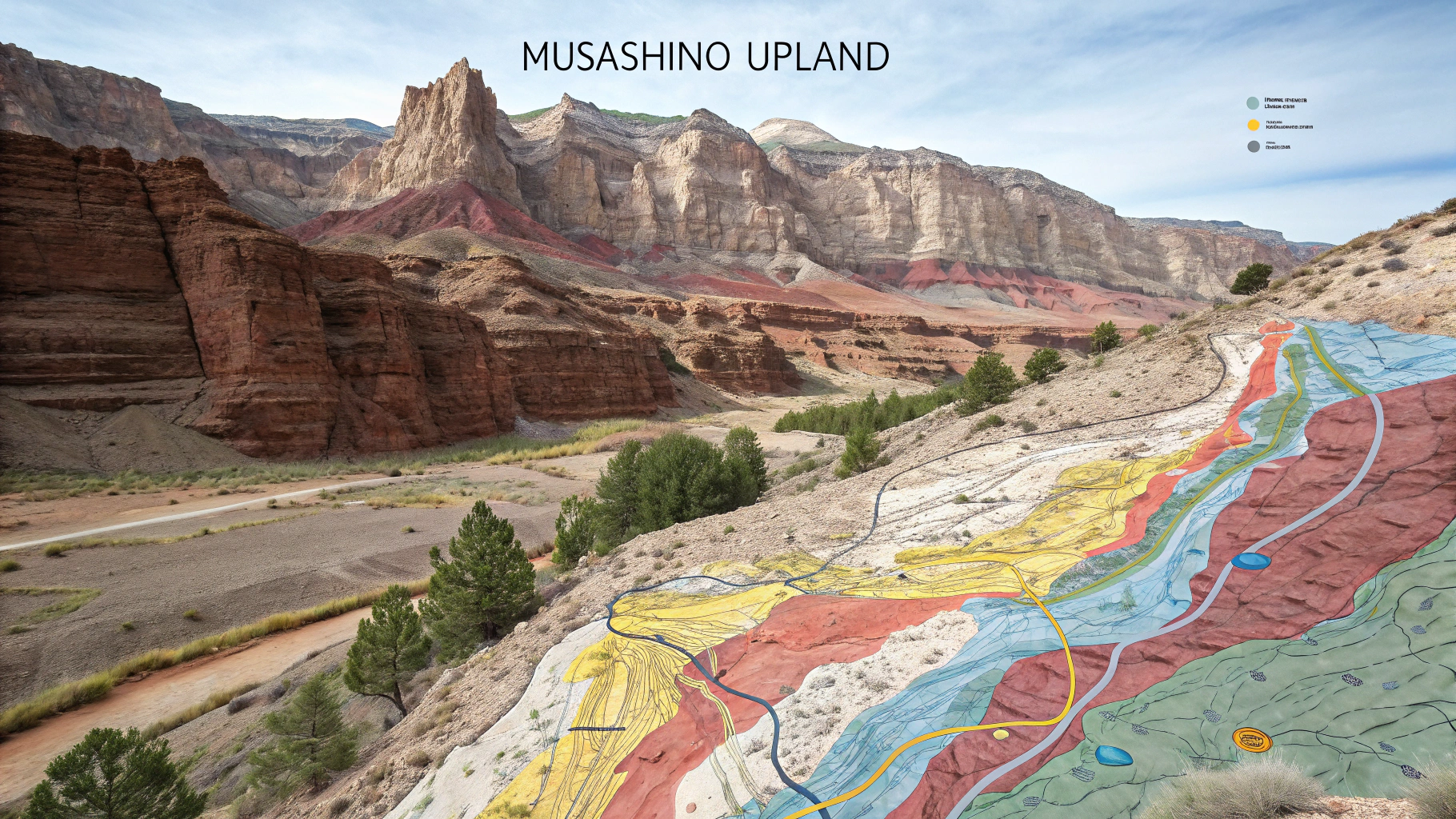

この記事では、武蔵野台地が古多摩川の働きでできた固く安定した土地であることを、地図を使いながらわかりやすく解説します。

台地の範囲がどこからどこまでなのか、地盤が地震や水害にどう影響するのかはもちろん、国分寺崖線や川沿いの低地といった場所ごとの地形の違いも紹介します。

自分の住む街の成り立ちと土地の個性を知ることで、日々の暮らしの安心につなげましょう。

- 武蔵野台地の範囲(どこからどこまでか)と成り立ち

- 地震に強く水はけが良い地盤の特徴

- 国分寺崖線や川沿いの低地など、場所による地形の違い

- 玉川上水や宅地化など、地形が街づくりに与えた影響

武蔵野台地とは古多摩川が作った広大な扇状地

お住まいの土地が武蔵野台地にあると知り、どのような場所なのか気になっている方も多いのではないでしょうか。

武蔵野台地とは、古多摩川が長い年月をかけて砂や小石を運び、扇のような形に積み重ねてできた広大な土地のことです。

この広大な台地がどのようにして形成されたのか、その土台となる地形や地層の成り立ちを詳しく見ていきましょう。

洪積台地と呼ばれる安定した土地

武蔵野台地の大きな特徴として、まず洪積台地であることが挙げられます。

洪積台地とは、約1万年以上前の氷河時代に形成された、古くて固い地盤の台地を指します。

沖積低地と呼ばれる新しい時代に川の氾濫などでできた土地に比べ、数十万年という長い時間をかけて堆積物が固く締まっているため、地震の揺れに対して安定しているのがメリットです。

この安定した地盤が、東京西部に多くの人々が暮らす住宅地が広がった理由の一つとなっています。

多摩川が作り上げた巨大な扇状地が土台

武蔵野台地の骨格を作ったのは、大昔の多摩川でした。

その土台となっているのが扇状地です。

扇状地とは、川が山から平地へ流れ出るところに、砂や小石が扇を広げたような形に堆積してできた地形を意味します。

約50万年前から12万年前にかけて、現在の多摩川よりもずっと大きな川だった古多摩川が、奥多摩の山々から大量の土砂を運び出し、この巨大な扇状地を形成しました。

この扇状地が、武蔵野台地の広大でなだらかな地形の基礎を築いたのです。

関東ローム層という火山灰の地層

武蔵野台地の表面は、関東ローム層と呼ばれる特徴的な地層で覆われています。

関東ローム層とは、富士山や箱根、浅間山などの火山が噴火した際に飛んできた火山灰が、風によって運ばれて降り積もった赤土の地層のことです。

武蔵野台地の上には、この関東ローム層が場所によって数メートルから10メートル以上の厚さで覆っており、水はけが良いという特徴を持っています。

水はけの良さは、かつてこの地域で畑作、特に小麦や野菜の栽培が盛んだった理由であり、現在の住宅地においても雨水がたまりにくいという利点につながっています。

東京の西側に広がる平坦な地形

これまで見てきた要素が組み合わさってできた武蔵野台地は、全体として見ると、西から東へ向かって緩やかに傾斜する、広大で平坦な地形であることが最大の特徴です。

西の端である青梅市付近では標高が約190メートルありますが、東の山手線周辺では約20メートルまで低くなり、約50キロメートルかけて緩やかに下っています。

この広くて平らな土地があったからこそ、明治時代以降の鉄道網の敷設や大規模な住宅地開発が進み、現在の東京西部の街並みが形作られました。

武蔵野台地の範囲を地図で確認どこからどこまでか

武蔵野台地がどこからどこまで広がるのか、その全体像を把握するためには、西の端と東の端を理解することが重要です。

東京都の多摩地域から23区西部、さらに埼玉県の一部にまで及ぶ広大な範囲を地図でイメージしてみましょう。

| カテゴリ | 主な市町村 |

|---|---|

| 西端 | 東京都青梅市、羽村市、瑞穂町 |

| 中心部 | 東京都立川市、国分寺市、小平市 |

| 東端・23区西部 | 東京都杉並区、練馬区、世田谷区、板橋区、北区 |

| 埼玉県南西部 | 埼玉県所沢市、入間市、狭山市 |

この表が示すように、武蔵野台地は複数の都県にまたがる広大な土地です。

私たちが普段暮らしている街が、この大きな地形の一部であることがわかります。

西の端は東京都青梅市付近から

武蔵野台地の西の端は、東京都青梅市付近に位置します。

この地域は、多摩川が関東山地から平野部へと流れ出す場所にあたります。

扇状地の始まりである多摩川が山から運んできた砂や石が堆積し始めた地点が、まさに台地の西の起点です。

青梅市のほか、羽村市や福生市、瑞穂町などがこの西端エリアに含まれます。

ここから東に向かって、巨大な扇形の台地が緩やかに広がっていくのです。

東は23区西部まで広がる

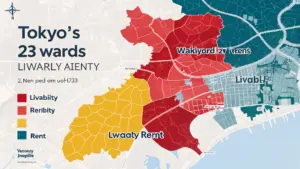

西から始まった台地は、東に進むにつれて広がり、東京23区の西部にまで到達します。

JR山手線の外側のエリアが、おおよその東の境界線です。

具体的には杉並区、練馬区、世田谷区、板橋区、北区などが台地の上に乗っています。

東に向かうほど標高は低くなり、荒川や隅田川が作った沖積低地と接することで台地は終わりを迎えます。

都心に近いエリアも、その多くが安定した地盤の上にあることが理解できます。

多摩地域の立川市や国分寺市が中心

武蔵野台地の中心部を構成するのが、立川市や国分寺市、小平市といった多摩地域の都市です。

これらのエリアは、台地の中でも特に平坦な地形が広がっています。

例えば、JR立川駅周辺の標高は約120m、国分寺駅周辺では約80mとなっており、広大で緩やかな傾斜を持つ地形であることが数字からもわかります。

かつての武蔵野の雑木林が広がっていたこの中心エリアは、現在では交通の便も良い住宅地として大きく発展しました。

練馬区や杉並区も大部分が含まれる

お住まいの方も多い練馬区や杉並区も、その大部分が武蔵野台地に含まれます。

全体的には安定した地盤ですが、地域によっては地形に特徴が見られます。

これらの区には神田川、善福寺川、石神井川といった中小河川が流れており、川の浸食によって谷が形成されています。

そのため、川沿いの標高が低い土地と、台地上の平坦な場所とでは土地の性質が異なる点に注意が必要です。

普段利用する坂道は、この台地と谷の地形の境目であることが多いのです。

埼玉県所沢市や入間市の一部

武蔵野台地は東京都だけでなく、県境を越えて埼玉県南西部の一部にまで広がっています。

所沢市や入間市、狭山市などがそのエリアです。

東京都の北多摩地域から地続きで安定した土地が広がっている様子は、武蔵野台地のスケールの大きさを物語っています。

埼玉県側では、台地の水はけの良さを活かした狭山茶の栽培が盛んに行われるなど、地形の特性が地域の産業にも深く関わっています。

武蔵野台地の成り立ちと地盤の特徴

武蔵野台地と聞くと、平坦で安全な土地というイメージがあるかもしれません。

その成り立ちを知ると、場所によって異なる特徴があることがわかります。

武蔵野台地は単なる平地ではなく、変化に富んだ地形と固く締まった地盤を併せ持っている点が暮らしを理解する上で重要です。

ここでは、台地を構成する段丘面や崖、そして地盤の強さや水はけの良さといった、住む場所の安心に直結する特徴を詳しく見ていきましょう。

立川面と武蔵野面という二つの段丘面

武蔵野台地は、一枚の平らな土地ではなく、いくつかの高さが異なる平坦面で構成されています。

この階段状の地形を段丘面(だんきゅうめん)と呼びます。

主に、標高の低い「立川面」と、それより一段高い「武蔵野面」の二つに分けられます。

多摩川沿いの低い部分が立川面、その一段上にある広い平坦地が武蔵野面で、両者の間には約10mから20mの標高差があります。

国分寺市や杉並区、練馬区の大部分は、この武蔵野面上に位置します。

この二つの面の存在が、武蔵野台地の景観に変化をもたらしているのです。

国分寺崖線やハケと呼ばれる崖の連なり

立川面と武蔵野面という二つの段丘面を隔てているのが、崖の連なりです。

特に有名なのが国分寺崖線(こくぶんじがいせん)で、地元では湧き水が多いことから「ハケ」とも呼ばれています。

この崖線は、東京都立川市付近から大田区の田園調布付近まで、約30kmにわたって続いています。

国分寺崖線沿いには緑地や公園が多く、世田谷区の等々力渓谷のように、豊かな自然が今も残されています。

普段何気なく上り下りしている坂道が、この雄大な地形の一部であることも少なくありません。

地震の揺れに強い固く締まった地盤

武蔵野台地の最大の魅力は、その地盤の強さにあります。

武蔵野台地は、洪積台地と呼ばれる古い時代に形成された安定した土地だからです。

数万年以上かけて砂や礫が固く堆積した層の上に、富士山などから飛来した火山灰が降り積もった「関東ローム層」が厚く覆っています。

この地層は水はけが良く、締まっているため、地震の際の揺れが増幅されにくいという特徴を持っています。

そのため、東京の中でも地震に強い地域とされています。

水はけの良さがもたらすメリット

地盤を覆う関東ローム層は、水を通しやすい性質を持っています。

そのため、武蔵野台地の台地面は水はけが非常に良く、大雨が降っても水たまりができにくく、浸水のリスクが低いというメリットがあります。

例えば、1時間に50mmを超えるような集中豪雨が発生した場合でも、台地面では雨水が速やかに地中に浸透します。

この性質が、道路冠水などの被害を軽減させる一因となっています。

この水はけの良さは、古くは畑作に適した土地として、現代では安心して暮らせる住宅地として高く評価されています。

川沿いの低地など注意が必要な場所

武蔵野台地の大部分は地盤が強固で安全ですが、すべての場所がそうではありません。

特に、川によって台地が削られてできた谷底低地や、崖の下では注意が必要です。

杉並区を流れる神田川や善福寺川、練馬区の石神井川といった河川沿いのエリアは、台地面に比べて地盤が軟弱な傾向にあります。

これらの場所は、大雨の際に川の水位が上昇しやすく、浸水のリスクが高まることも考えられます。

お住まいの自治体が公開しているハザードマップで、自宅周辺の地形や災害リスクを確認することが大切です。

地形が与えた街づくりへの影響と暮らしとの関わり

武蔵野台地の地形は、ただの土地の起伏ではありません。

水利や交通、住宅地の発展に至るまで、私たちの現代の暮らしの土台そのものを形作ってきました。

台地が持つ特徴は、江戸時代から現代に至るまでの東京西部の街づくりに、直接的な影響を与え続けているのです。

地形の成り立ちと人々の工夫の歴史を知ることで、今住んでいる街への理解が深まり、日々の風景がまったく違って見えてきます。

水不足を解消した玉川上水の建設

玉川上水とは、江戸時代の深刻な水不足を解決するために、徳川幕府によって建設された人工の水路です。

水はけが良すぎる武蔵野台地では、井戸を掘っても水を得ることが難しく、人々は飲み水や農業用水の確保に苦しんでいました。

この問題を解決するため、1653年に多摩川の水を羽村(現在の羽村市)から取り入れ、四谷大木戸(現在の新宿区)まで約43kmにわたって水路が建設されました。

驚くほどわずかな高低差を利用して水を流す、当時の高い土木技術の結晶です。

この玉川上水のおかげで、江戸の街は潤い、人々の生活は安定しました。

現在ではその多くが暗渠化されたり、緑道として整備されたりして、私たちの憩いの場になっています。

畑作中心の土地から住宅地への発展

武蔵野台地は、関東ローム層に覆われた水はけの良い土地であったため、稲作には向かず、古くは麦や野菜などの畑作が中心ののどかな農村地帯でした。

江戸時代には、玉川上水からの分水を利用して新田開発が進められ、武蔵野の新田村落が形成されます。

この風景が大きく変わるきっかけとなったのが、1923年に発生した関東大震災です。

都心で被災した多くの人々が、地盤が固く安全とされた郊外の武蔵野台地へと移り住みました。

中央線や西武線といった鉄道網の整備と相まって、農地は急速に宅地化され、現在のような閑静な住宅街へと発展を遂げたのです。

杉並区や練馬区を流れる川と谷の地形

武蔵野台地は一枚の平坦な土地ではなく、善福寺川や神田川、石神井川などの川によって削られた谷が、変化に富んだ地形を生み出しています。

これらの川は台地上の湧き水を源流としており、長い年月をかけて台地を侵食し、谷底平野と呼ばれる低い土地を形成しました。

例えば、杉並区では善福寺公園の善福寺池から始まる善福寺川が、区を東西に横断するように流れています。

川沿いは台地面よりも数メートルから十数メートル低くなっており、川に沿って緑地が広がります。

このような谷の地形が、街の景観にアクセントを与え、人々の憩いの場を提供しています。

一方で、大雨の際には水が集まりやすい場所でもあるため、注意が必要です。

国分寺市に残る崖線沿いの豊かな自然

国分寺崖線(こくぶんじがいせん)とは、多摩川が武蔵野台地を削ってできた、大規模な崖の連なりのことです。

立川市から国分寺市、そして大田区のあたりまで、帯状に続いています。

この崖は地元で「ハケ」とも呼ばれ、古くから人々の暮らしと密接に関わってきました。

国分寺市周辺では、この崖の高低差が最大で約20メートルにも達する場所があり、そのダイナミックな地形を間近で体感できます。

崖の下からは豊富な湧き水が湧き出ており、その水が野川などの源流となります。

この湧水のおかげで、崖線沿いにはお鷹の道・真姿の池湧水群のような貴重な自然環境が今も大切に残されているのです。

自治体のハザードマップで自分の土地を知る

武蔵野台地は全体的に地盤が固く安定した土地ですが、すべての場所が同じように安全というわけではありません。

自宅やその周辺の土地の具体的なリスクを知るためには、各自治体が公開しているハザードマップを確認することが不可欠です。

杉並区や練馬区、国分寺市などのウェブサイトでは、大雨による「洪水ハザードマップ」や、地震発生時の揺れやすさや建物倒壊危険度を示した「地震ハザードマップ」を誰でも見ることができます。

住所を入力するだけで、浸水の深さや避難場所などを地図上で簡単に確認できるのです。

これらの情報を事前に把握しておくことが、いざという時の的確な行動につながります。

街の坂道や地名から地形を読み解く楽しみ

普段の生活の中で何気なく上り下りしている坂道や、昔から使われている地名には、その土地の地形的な特徴や歴史が色濃く反映されています。

地形に関する知識を持つと、街歩きがより一層味わい深いものになります。

例えば、「〇〇坂」という名前は台地と低地をつなぐ斜面に付けられていることが多く、その傾斜や長さから地形の様子を想像できます。

また、「窪」「谷」「沢」といった漢字がつく地名は、かつてそこが谷や湿地であったことを示唆しているのです。

お住まいの地域の古い地図と現在の地図を見比べながら散策すると、土地の成り立ちを肌で感じられます。

まとめ

この記事では、武蔵野台地が古多摩川の働きによってできた、地震に強い固い地盤であることを解説しました。

東京西部から埼玉県にかけて広がるこの土地は、ただ平坦なだけでなく、場所によって異なる個性を持つのが特徴です。

- 古多摩川が作った扇状地を土台とする、固く安定した地盤

- 国分寺崖線や川が作り出す、変化に富んだ地形

- 川沿いの低地などハザードマップで確認すべき場所の存在

まずは、お住まいの自治体が公開しているハザードマップで、ご自宅周辺の土地の性質を確認してみましょう。

地形の成り立ちを理解することで、日々の暮らしの安心感が高まり、普段の街歩きもより楽しいものになります。